A casa como ruína política

Ensaioa partir da peça de teatro A Casa Morreu — Diário de uma República III

Nelson d’Aires

Fotografias e texto

O que resta da ideia de casa quando a habitação se transforma num direito que já não protege?

Em A Casa Morreu, esta pergunta não surge formulada como tese, mas encenada como impasse. A casa não aparece como cenário nem como metáfora reconfortante. Surge como matéria dramática em falha, espaço exausto, lugar onde a vida já não se organiza de forma contínua.

O dispositivo dramatúrgico desenvolve-se de forma coral. O coro é composto por Rafaela, Fernando e Daniel. As vozes repetem, ajustam, enumeram. Os papéis deslizam sem nunca se fixarem. Não são personagens no sentido clássico, funcionam como posições dramatúrgicas dentro de um sistema.

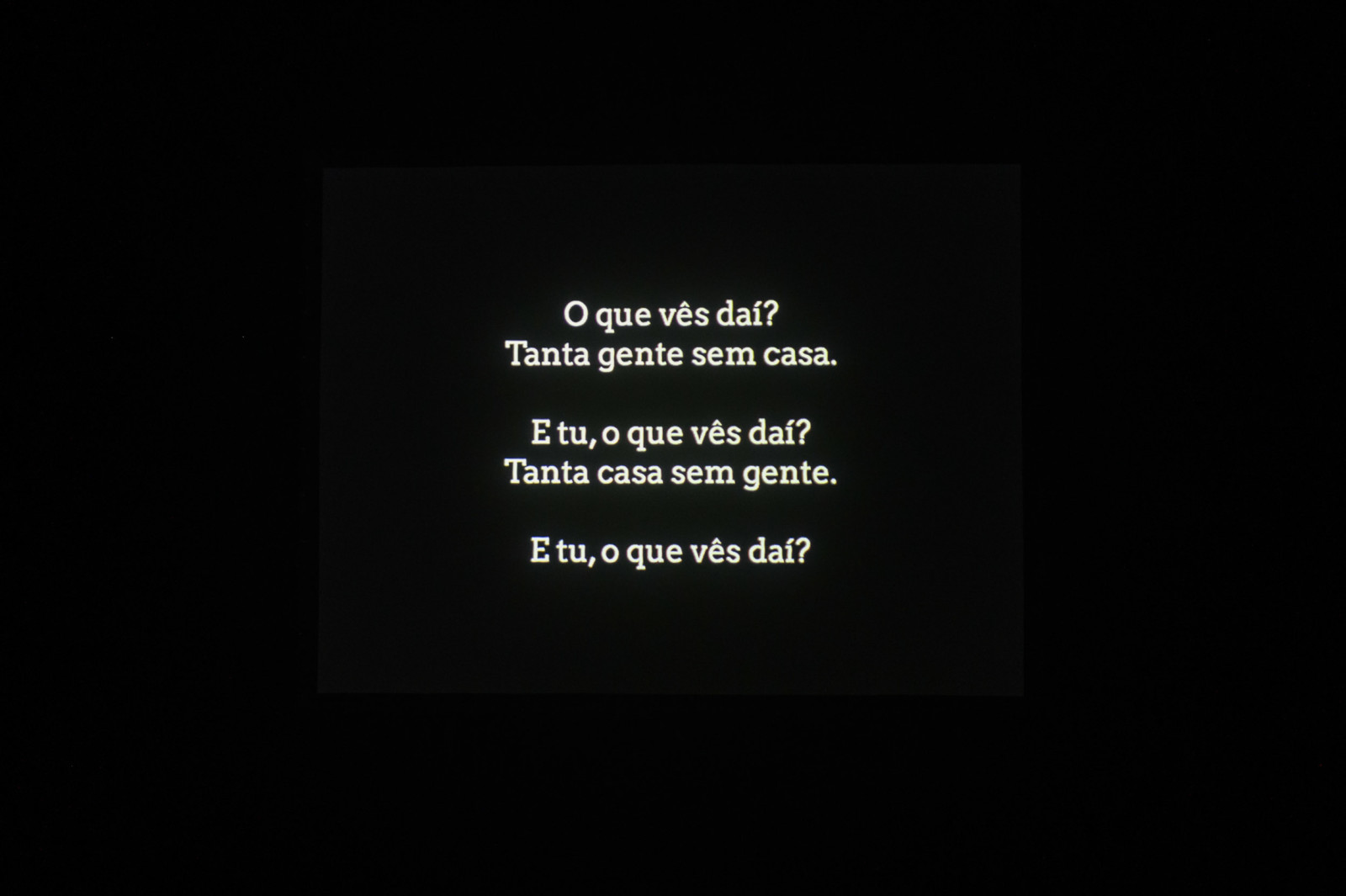

Desde o início, a peça recusa a síntese. Um jogo mínimo de perguntas e respostas separa definitivamente aquilo que deveria coexistir. (…) Gente, casas e dinheiro nunca aparecem juntos na mesma frase. A crise da habitação é apresentada como dissociação estrutural.

“A casa morreu” surge e se repete. Não funciona como metáfora nem como provocação poética, mas como enunciado factual. Quem anuncia primeiro é Rafaela, a voz que nomeia aquilo que os outros ainda tentam contornar.

Rafaela atravessa os momentos de mediação, enquadramento e crítica dos dispositivos. Fernando ocupa os momentos de fala soberana e colapso do poder. Daniel sustenta os momentos de desejo, canto e sobrevivência.

A casa aparece como entidade política esvaziada, incapaz de cumprir a função que a legitimava. O direito mantém-se enquanto forma, mas perdeu eficácia material; sobrevive apenas como categoria discursiva. Quando a política falha, tenta salvar-se pela linguagem, mas a palavra já não protege, administra.

A linguagem ocupa um lugar central neste colapso. O texto convoca discursos institucionais e administrativos não para os parodiar, mas para os deixar operar até ao limite. Tudo é explicado, tudo é justificado, e ainda assim nada se resolve.

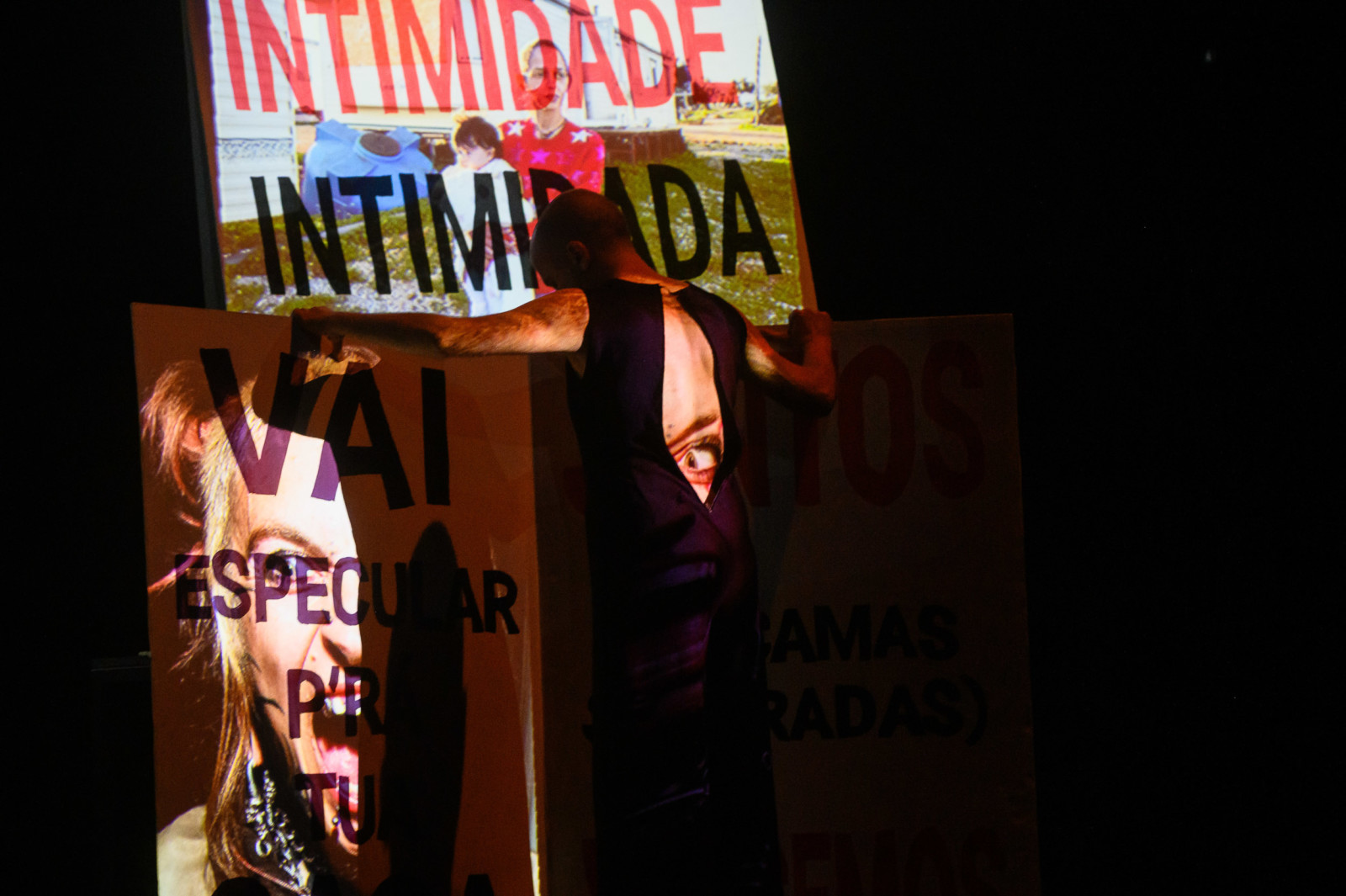

Após este excesso verbal, a peça muda de regime, suspende a palavra e devolve o problema à fotografia e ao espaço através de projecção (…) Mais tarde, a linguagem regressa sob outra forma: frases-manifesto, palavras de ordem deslocadas para o interior do teatro (…) superfície de inscrição do descontentamento colectivo.

A cenografia, concebida por Henrique Calheta, organiza um espaço instável, próximo de uma black box, onde nada é fixo e tudo pode ser reconfigurado. No fundo do palco, uma tela de projecção permanece visível durante todo o espectáculo, funcionando como horizonte permanente e superfície activa de inscrição.

É neste espaço saturado que surge o canto. “Eu quero uma casa.” A frase repete-se, alterna entre vozes, acumula-se. O pedido cresce por enumeração: casa, cama, vida. Pintar, sustentar, reger, regar, esconder, comer, dormir, sorrir. O canto constrói uma gramática elementar do habitar, feita de gestos mínimos.

A palavra volta a ceder lugar ao corpo.A cama surge como infra-estrutura mínima, rotativa, partilhada. Um dos momentos fortes da peça é o da cama quente. Dormir deixa de ser acto íntimo para se tornar operação logística.

Noutras variações extremas, dorme-se de pé, divide-se o colchão por estações, adapta-se o corpo à impossibilidade de habitar. A habitação deixa de organizar a vida; a vida adapta-se à escassez. O descanso torna-se intermitente, condicionado, precário.

Ao longo do espectáculo, a ideia de casa desloca-se: de abrigo para ausência, de promessa para ruína. A casa morre quando deixa de garantir aquilo que a funda, a possibilidade de uma vida digna. Quando isso acontece, não é apenas um edifício que falha. (…) É a própria arquitectura do contrato social que se esvazia.

A Casa Morreu não oferece soluções nem consolo. Mantém em cena aquilo que não se resolve. Rafaela, Fernando e Daniel não resolvem o problema da habitação. Juntos, impedem que ele desapareça. (…) a casa permanece como questão aberta. (…) Um lugar que não se fecha, mesmo quando já é tarde.

Ficha artística e técnica

Marlene Ramos e Susana Figueira Henriques (Produção Executiva),

Carla Ramos (Gestão),

Cátia Veloso Marques (Mediação),

Maria Inês Santos (Redes Sociais)